LES PERSPECTIVES INFINIES DES NANOTECHNOLOGIES :

LA RÉVOLUTION DE L'INFINIMENT PETIT

Isabelle SORENTE

Le Monde 2 n°115, 29 avril 2006

source de l'image : http://terresacree.org/nanotechnologies.htm

|

LES PERSPECTIVES INFINIES DES NANOTECHNOLOGIES : LA RÉVOLUTION DE L'INFINIMENT PETIT

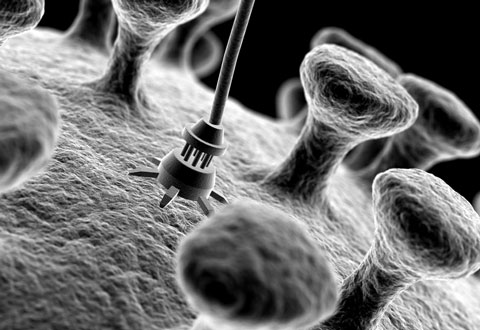

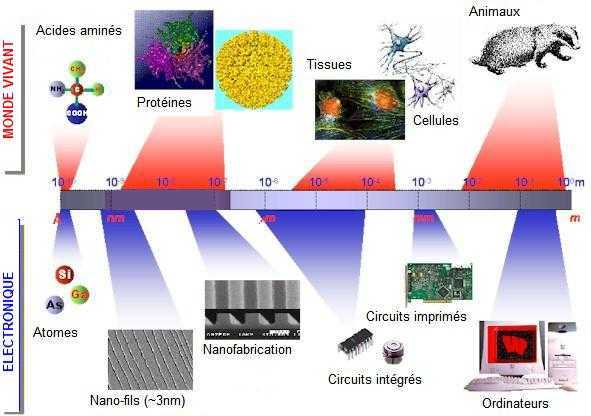

L'homme qui s'avance n'a rien de singulier, au premier abord. Mais, si l'on est indiscret, on découvre certains détails curieux. Avant de sortir, il a pris soin de placer sa «boîte noire » dans une poche de sa veste: comme celle des avions, ladite boîte va enregistrer tous ses faits, gestes et dires au cours de la journée. Grâce à cette extension de mémoire, plus de souvenirs flous. Bien qu'un peu hypocondriaque, notre homme marche d'un pas tranquille: des nanorobots circulant dans son corps contrôlent le bon état de ses artères et luttent contre les processus de vieillissement. Des capteurs l'informent en permanence de son état physique ainsi que de la qualité de l'environnement. Le catastrophisme des médias ne devrait plus lui casser le moral : on sait maintenant détecter les risques d'épidémies, endémies et autres grippes de la volaille qui, il y a vingt ans encore, faisaient la « une » de la presse papier et en ligne. Notre homme va travailler avec un ordinateur portable qui ne pèse plus rien, monte dans une voiture qui ne pollue plus, porte des vêtements qui se nettoient tout seuls... Parfois, il se demande avec angoisse si les machines ont encore besoin de lui. Cet homme-là, celui de demain (2020, 2030 ?) vit à l'heure des nanotechnologies. A vrai dire, nous y sommes déjà. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère industrielle. Les applications des nanotechnologies touchent tous les domaines: informatique, biologie, médecine, information et communication, sécurité, sciences cognitives, environnement, matériaux de construction, transports... De quoi est-il question ? Les nanotechnologies permettent d'agir sur la matière de l'intérieur, de modifier sa structure en intervenant sur la disposition des atomes qui la composent. Elles permettent de modifier certains mécanismes cellulaires. Les scientifiques cherchent aujourd'hui à construire des matériaux atome par atome, exactement comme on bâtirait une maison brique par brique. Comment cela est-il possible ? Avec le constant progrès de la miniaturisation, on sait aujourd'hui travailler à l'échelle du nanomètre ou milliardième de mètre. C'est justement la taille de l'atome (1 dixième de nanomètre), de notre ADN (10 nanomètres), des protéines (20 nanomètres). La révolution qui s'annonce est au moins comparable à celle qu'opéra en son temps l'informatique. Les gouvernements ne s'y trompent pas. Les budgets publics consacrés aux nanotechnologies, aux États-Unis comme en Europe, se chiffrent depuis quatre ans en centaines de millions d'euros. L'Union européenne a prévu de consacrer 1,3 milliard d'euros aux nanotechnologies à partir de 2003. En 2005, les investissements des gouvernements des États-Unis, d'Europe et d'Asie ont atteint 3 milliards d'euros. A cela s'ajoutent les investissements privés... La National Science Foundation (NSF) américaine estime que le marché mondial des nanotechnologies atteindra 1000 milliards de dollars en 2015. Aucun pays ne veut prendre du retard dans cette course, de crainte de voir son industrie dépassée. Car une triple révolution s'annonce: technologique, médicale et environnementale. UNE NOUVELLE ÉLECTRONIQUE En matière de miniaturisation et d'électronique, le tournant est radical. S'il devient possible de coder l'information sur quelques nanomètres, nos ordinateurs portables paraîtront demain aussi encombrants et vétustes que les ordinateurs d'entreprise des années 1960, qui occupaient des pièces entières. Et une «smart dust » (poussière intelligente) composée de nanoparticules pulvérisées dans une pièce pourra enregistrer une conversation à notre insu... Mais les nanotechnologies ne se bornent pas à un saut dans la miniaturisation. Travailler à l'échelle du nanomètre nous rend capables d'imiter la nature lorsqu'elle assemble des molécules. Modifier la matière ou fabriquer du nouveau: nous voici presque devenus des créateurs. Lorsque les nanomatériaux copient la nature - comme certains revêtements autonettoyants inspirés de la structure de la feuille de lotus, que la pluie ne salit pas - on parle de biomimétisme. Quand les scientifiques envisagent de mettre au point des organes artificiels, travaillent sur l'interface cerveau-machine ou sur des globules rouges capables de faire tenir des apnées de vingt-quatre heures, on utilise l'expression « Human enhancement » : l'humain augmenté. Cette évolution de la technologie tient à plusieurs découvertes majeures qui en vingt ans ont rendu possible la manipulation de la matière à l'échelle atomique. En 1981, deux chercheurs d'IBM découvrent le microscope à «effet tunnel» permettant d'observer - mais aussi de déplacer - les atomes un par un à la surface de matériaux conducteurs; ils recevront le prix Nobel de physique pour cette invention. En 1985, le chimiste américain Richard Smalley découvre les « fullerènes », qui lui valent un prix Nobel en 1996. Qu'est-ce qu'un « fullerène » ? Un cristal de carbone avec un design nouveau. Jusque-là, on ne connaissait que deux formes cristallines du carbone: le graphite et le diamant Les fullerènes, eux, présentent une forme de sphère. Quel rapport avec les nanotechnologies ? C'est qu'à partir de cette sphère de carbone un chercheur japonais, Sumio Iijima, va synthétiser en 1991 un matériau de taille nanométrique encore jamais observé dans la nature: le nanotube de carbone. Imaginez un cylindre, fermé de chaque côté par deux sphères, sur lesquelles sont disposés les atomes de carbone. Un diamètre de quelques nanomètres, une longueur qui peut être mille fois plus grande. Les nanotubes de carbone sont à ce jour les matériaux les plus résistants sur l'erre: cent fois plus que l'acier, mais six fois plus légers. Plus résistants que le Kevlar et le fil d'araignée. On envisage de les tisser dans les gilets pare-balles. Pour ces mêmes propriétés, résistance et légèreté, on utilise déjà des nanotubes de carbone pour la fabrication de raquettes de tennis et de clubs de golf, en remplacement de la fibre de carbone traditionnelle. Les nanotubes sont conducteurs, ce qui permet d'envisager des nanofils électriques pour fabriquer des écrans plats de télévision ou d'ordinateurs: plats mais aussi enroulables ou repliables. Et en matière d'électronique, les nanotubes de carbone semi-conducteurs pourraient ouvrir la voie à des transistors de taille moléculaire... et aux machines qui vont avec. « Les processeurs en silicium actuellement utilisés sur les ordinateurs, explique Louis Laurent, directeur du programme «Matière et information » de l'Agence nationale de la recherche, atteindront bientôt les limites de leur miniaturisation. En employant des nanomatériaux, comme les nanotubes de carbone, on pourra fabriquer des processeurs beaucoup plus petits et rapides. On fabrique déjà des transistors de taille moléculaire dans les laboratoires. Mais avant de passer à une électronique moléculaire viable au plan industriel, il faudra résoudre des difficultés spécifiques à la dimension nanométrique, comme celle de positionner des composants aussi petits à la bonne place. Le silicium n'est donc pas près d'être abandonné. Les électroniciens envisagent dans un premier temps des solutions hybrides, comme des nanotubes de carbone intégrés dans des circuits en silicium. » En matière de codes barres également, les nanotechnologies vont permettre de faire plus petit et moins cher. Aujourd'hui, les puces électroniques RFID - un code-barres lisible à distance, comme le passe Navigo de la RATP - permettent déjà d'identifier des marchandises sans les sortir de leurs conteneurs. D'où une gestion des stocks plus rapide et sans faille, qui a conduit certaines chaînes de supermarchés américains à les adopter. Les associations de consommateurs se sont alarmées de ce que le RFID inséré dans un objet permette de localiser son acheteur, ou d'observer à son insu ses habitudes de consommation... Lorsqu'une étiquette RFID ne coûtera plus que quelques centimes, le moindre produit manufacturé pourra en être équipé. Concrètement, le passage de la micro à la nanotechnologie signifie que, demain, ce n'est plus seulement la carte bancaire, le téléphone portable ou l'ordinateur qui seront capables de délivrer des informations permettant de nous identifier ou de nous localiser, mais potentiellement tous les objets de notre entourage. «La miniaturisation permet d'envisager des accessoires inédits, reprend Louis Laurent, comme une boîte noire individuelle. De la taille d'un téléphone portable, elle enregistrerait la vie de son porteur - par exemple, le son et une image par seconde. Elle fonctionnerait en permanence, retenant le moindre incident. Dotée d'un moteur de recherche puissant, elle serait capable de retrouver une scène à partir d'indications vagues, comme "la dernière fois que j'ai mangé des huîtres ? ". Le propriétaire d'un tel dispositif pourrait fouiller dans sa mémoire, rejouer ses souvenirs ou léguer ce patrimoine individuel numérique... » La boîte noire individuelle ou la fin de l'oubli ? LA MÉDECINE DU FUTUR Si la rencontre des nanotechnologies et des technologies de l'information ouvre des perspectives dignes du film Matrix, que dire des applications en biotechnologie ? Les chercheurs réfléchissent à des « médicaments intelligents » permettant de cibler des cellules malignes. Louis Laurent donne l'exemple de nanoparticules sur lesquelles on greffe des molécules qui ont tendance à se fixer sur certaines tumeurs. Une fois arrimées sur les cellules cancéreuses, les nanoparticules permettent de les traiter sélectivement - par chauffage avec un laser ou en les agitant par champ électromagnétique - sans dommage pour les cellules saines. Les premiers essais sur des animaux ont permis de résorber des tumeurs. Ce genre de techniques pourraient un jour rejoindre l'arsenal thérapeutique destiné à lutter contre le cancer. Dans le domaine de la réparation médicale et des prothèses, Louis Laurent évoque pour le long terme la « rétine artificielle » ou encore des systèmes informatisés - à l'étude aujourd'hui - capables de stimuler les muscles pour reproduire la marche chez un paraplégique. «Les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires pour traiter la surdité consistent déjà à implanter une machine minuscule dans le corps quand les organes sont irréversiblement endommagés, précise-t-il. Ici encore, nous passons de la microtechnologie à la nanotechnologie. Les nanotechnologies permettent de faire plus petit, donc plus précis et mieux toléré. » Plus surprenant encore en matière de réparation, la «médecine régénérative ». En travaillant à l'échelle nanométrique, on peut concevoir des matériaux à la fois biodégradables et capables de stimuler la croissance des tissus vivants. Alan Russell, responsable de la médecine régénérative à l'université de Pittsburgh, travaille sur la production de tissus sains : ils seraient développés à l'extérieur du corps avant d'y être insérés. Il réfléchit à un utérus capable de féconder. Au sujet de la régénération d'organes manquants, il déclare: « Si un triton peut le faire, pourquoi pas nous! » Certains sites Internet imaginent les applications militaires, des soldats blessés dont les membres pourraient se «reconstituer». Science-fiction ? « C'est le vieux rêve de la salamandre, répond Louis Laurent. Bien sûr, nous sommes très loin de saisir toute la complexité de la machinerie du vivant. Le fonctionnement d'une simple cellule nous dépasse. Mais nous comprenons assez certains mécanismes élémentaires pour les modifier. » Ainsi, les nanotechnologies nous soigneront. Elles augmenteront les performances de nos ordinateurs. Elles ralentiront notre vieillissement. Mais elles agiront aussi sur notre environnement. LA PRÉVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX Du fait de leurs petites dimensions, les nanoparticules peuvent absorber des volumes de gaz importants sur une surface réduite. Cela permettra, par exemple, une plus grande efficacité du filtrage des polluants ou des pots catalytiques des véhicules. Déjà utilisées, les puces à ADN ou à protéines, dites biopuces, peuvent diagnostiquer en quelques heures la présence de bactéries dans l'eau ou l'air, en détectant des brins d'ADN complémentaires de ceux fixés sur la puce. Les biopuces sont utilisées par la Lyonnaise des eaux pour contrôler la qualité de l'eau, avec des résultats plus fins que les contrôles classiques. La puce à ADN peut servir à endiguer les épidémies, en détectant plus rapidement la présence de virus. L'accent a été mis sur ces recherches au moment du SRAS. Il y a quelques mois, l'université du Colorado a annoncé qu'elle disposait d'une flu chip, puce capable d'identifier une souche de grippe en onze heures, contre quatre à cinq jours par les méthodes actuelles qui nécessitent une phase de culture en laboratoire. Les biopuces pourraient servir à contrôler la chaîne alimentaire ou à identifier la présence d'OGM dans les aliments. Et, en cas de conflit, servir à détecter une attaque bactériologique ou chimique... Les nanotechnologies, révolution technologique, médicale, environnementale: peut-on parler d'un changement de civilisation ? VERS UNE NOUVELLE CIVILISATION ? Lorsque le niveau d'observation atteint celui de l'atome, les différences entre chimie, biologie et physique s'estompent. Les technologies convergent. C'est ce qu'on appelle la convergence NBIC, « nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information, sciences cognitives ». Dans son rapport officiel de 2002 - Converging Technologies for Improving Human Performances, technologies convergentes pour l'amélioration des performances humaines, disponible sur le Net - la National Science Foundation (NSF) américaine, à l'origine du concept NBIC, n'hésite pas à employer le terme de « changement de civilisation ». Cette convergence des technologies est révolutionnaire. Elle permet d'envisager à court terme un essor des communications, des soins médicaux et, en matière de développement durable, la création de matériaux recyclables ou capables de disparaître sans engendrer de pollution. Et, surtout, selon le rapport d'experts de 450 pages de la NSF, la convergence nanotechnologies-biotechnologies rend possible l'« amélioration des performances humaines » : un homme en meilleure santé, grâce à des nanorobots circulant dans son corps pour vérifier le bon état de ses artères, lutter contre le vieillissement; un employé exemplaire aux capacités cognitives augmentées par des «interfaces cerveau-machine », capable d'apprentissage accéléré ; un soldat idéal enfin, pour les fonctionnaires de la Darpa (Défense Advanced Research Project Agency, l'agence de recherche militaire américaine) cités dans le rapport, qui estiment que «sur la scène de la guerre moderne, l'humain est devenu le maillon faible tant d'un point de vue physiologique que cognitif ». Lorsque « les systèmes militaires sont limités dans leur performance par l'incapacité du corps humain à tolérer des hauts niveaux de température (...) ou bien par les besoins humains en air, eau et nourriture», l'humain augmenté semble s'imposer. Le rapport de la NSF envisage même des interconnexions entre cerveaux humains, mis en réseau comme des ordinateurs, pour créer un nouveau type de conscience collective. Ce rêve d'homme - ou de surhomme - bionique n'est pas étranger à l'idéologie d'un mouvement international nommé «transhumanisme ». Les transhumanistes se donnent pour mission d'accélérer grâce aux technologies le passage à la prochaine étape de l'évolution, où des «humains augmentés » auront remplacé les hommes actuels. D'où le terme de « transhumain», humain en transition. Quel lien avec le rapport de la National Science Foundation américaine sur la convergence NBIC ? William Bainbridge, l'un de ses deux rédacteurs, haut fonctionnaire coresponsable de l'initiative américaine sur les nanotechnologies, se trouve être l'un des chefs de file du mouvement transhumaniste. QUELS SONT LES RISQUES ? Alors, faut-il ouvrir une start-up sans attendre et fabriquer des nanomatériaux pour faire fortune ? Pas sûr. N'oublions pas que nous sommes en train de créer des matériaux inconnus, résistants et invisibles! Et que le scandale de l'amiante et la polémique sur les OGM ont rendu les décideurs et les investisseurs prudents. Dès 2000 aux États-Unis, le président Bill Clinton prévoyait que 1 % du budget de la recherche « nano » irait aux réflexions éthiques et sociales. L'Union européenne a également entamé une réflexion sur les aspects éthiques et l'évaluation des risques : citons les projets ELSA et Nanosafe. Malgré cela, les industriels, notamment américains, n'investissent pas autant qu'ils le pourraient dans ces technologies nouvelles. Pourquoi ? Une question les taraude: et si les nanomatériaux, malgré toutes leurs promesses, étaient rejetés par le public ? Signe de cette inquiétude, L'Oréal a retiré de ses publicités une référence aux nanoparticules, présentes aujourd'hui dans plusieurs marques d'écrans solaires. Signe des temps encore, la première conférence internationale sur la nanotoxicité, « Nanotox 2006 », a eu lieu en janvier 2oo6 en Floride. De quoi a-t-on parlé ? Située derrière la gare Montparnasse, l'association

Ecrin a pour mission de rapprocher les laboratoires et les industries afin de favoriser l'innovation. Il y règne une ambiance dynamique, presque joyeuse.

Éric Charikane, la trentaine, responsable du programme «Risques » explique : « Le souci des toxicologues, c'est que les nanotubes de carbone présentent des formes allongées, exactement comme les particules d'amiante susceptibles de pénétrer dans le poumon. Les toxicologues planchent pour évaluer le risque mais les résultats des premières études se montrent contradictoires. Dans le doute, la solution envisagée est celle du confinement : les opérateurs ne doivent pas être amenés à respirer les "poussières" de nanotubes. Concrètement, cela signifie: pas d'aérosols et éventuellement des protections étanches. Une fois l'objet fabriqué, les particules "fixées" dans le revêtement ou le composant ne sont plus censées s'échapper. Méditons un instant sur la perplexité de l'assureur - ou de l'investisseur - face au calcul de risque. Quelle équation coût-avantage pourrait évaluer une révolution technologique de cette ampleur, affecter un signe « + » ou «-» à un changement de civilisation ? Quelle analyse de risque décidera de l'opportunité d'un futur homme bionique ? Dans son livre Petite métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005), le philosophe français Jean-Pierre Dupuy offre cette énigme, en forme de koan zen: « Un malin génie rendit visite au premier ministre d'un certain pays et lui proposa le marché suivant: "Je sais que votre économie est languissante. Je suis désireux de vous aider à la raffermir. Je puis mettre à votre disposition une invention technologique fabuleuse, qui doublera votre production intérieure brute et le nombre d'emplois disponibles. Mais il y a un prix à payer. Je demanderai chaque année la vie de 20000 de vos concitoyens, dont une forte proportion de jeunes gens et de jeunes filles." Le premier ministre recula d'effroi et renvoya son visiteur sur-le-champ. Il venait de rejeter l'invention de l'automobile.

Isabelle SORENTE Le Monde 2 n°115, 29 avril 2006 ------------------------------- Liens : |

source de l'image : http://afis44.free.fr/anais22.htm

[Accueil] [Notes de lectures] [Examens] [Lexiques] [Liens] [Statistiques] [Recherche] Plan du site [Archives] [Esprit Critique] [Trucs et astuces] [Création de site] ! Délire java ! Courriel :Sitécon

la copie est nécessaire le progrès l'exige.