Synthèse de l'article de Louis Maurin intitulé "les visages de la pauvreté" des pages 58-59 de "Les chiffres de l'économie 2007" d'Alternatives économiques, hors-série n°70 4e trimestre 2006.

cliquez sur les images pour ouvrir le fichier pdf (170 ko par page)

La pauvreté est une notion relative, on est pauvre par rapport aux autres.

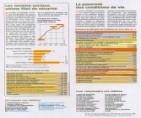

Ainsi d'après les statistiques européennes, le taux de pauvreté correspond à un revenu inférieur à 60 % du revenu médian. Selon ce critère, en 2003 la France avec 12 % de pauvres (7 millions de personnes) se situe en dessous de la moyenne européenne, soit 15 % qui est aussi le taux de l'Allemagne, alors que le Royaume-Uni atteint les 18 % ! cf. tableau ou en pdf

Les statistiques françaises retiennent 50 % du revenu médian comme seuil de pauvreté, ce qui ramène le taux de pauvreté à 6,3 % en 2003. Il y a donc 3,7 millions de personnes vivant avec moins de 645 € par mois, à titre de comparaison le SMIC net mensuel est de 984 € en 2006.

Si le taux de pauvreté a quasiment été divisé par deux entre 1970 et 1990 (de 12 à 6,6 %), il reste pratiquement stable depuis !

Les populations touchées par la pauvreté évoluent, ainsi s'il y a de moins en moins de personnes âgées (revalorisation des retraites, accroissement du travail féminin), les jeunes sont au contraire de plus en plus nombreux, 30 % des pauvres ont moins de 18 ans !

Une personne sans diplôme à presque quatre fois plus de risques d'être pauvre qu'un bachelier, le diplôme est bien un rempart contre la pauvreté.

Les célibataires et les familles monoparentales (une femme seule avec un ou plusieurs enfants) sont de plus en plus concernés et représentent environ un pauvre sur trois !

Les causes de la pauvreté sont multiples, l'éclatement familial, les difficultés de logement, le chômage. Le développement des emplois précaires et du temps partiel contraint est responsable depuis quelques années d'une nouvelle catégorie de pauvres, les travailleurs pauvres c'est à dire ceux qui ont un travail mais insuffisamment rémunéré !

D'une manière générale l'exclusion explique une bonne partie de la pauvreté, en France plus de trois millions de personnes survivent grâce aux minima sociaux (allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé), fait inquiétant, le nombre de bénéficiaires du RMI (revenu minimum d'insertion) a été multiplié par deux en 14 ans !

À la pauvreté monétaire il faut ajouter la pauvreté des conditions de vie. Plus d'un quart des français déclarent se chauffer difficilement, ne pas pouvoir remplacer ses meubles ou encore ne pas avoir les moyens de se payer une semaine de vacances par an !

Presque 23 % des ménages ne disposent pas d'épargne !

Les solutions comme les causes sont multiples ; augmenter les minima sociaux, les prestations sociales, les bas salaires et lutter contre le temps partiel contraint sont des pistes.

Revenus et pauvretés depuis 1996 (extraits)

Dominique Demailly, Émilie Raynaud.

INSEE Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2006L'article complet en pdf (26 pages)

En 2004, le niveau de vie moyen mensuel des individus s’établit à 1 503 €. La répartition des revenus est inégalitaire : les 20 % des individus aux niveaux de vie les plus faibles détiennent 9,6 % de la masse des revenus par équivalent adulte, contre 37 % pour les 20 % des individus les plus aisés. Entre 1996 et 2004, le niveau de vie moyen des personnes actives progresse plus rapidement que celui des inactifs. La pauvreté monétaire baisse tendanciellement jusqu’à stagner en fin de période. Depuis 1996, la population pauvre est composée davantage de personnes seules et inactives, de familles monoparentales et de familles nombreuses, et elle se déplace vers les grandes villes.

En 2004, le niveau de vie moyen mensuel s’établit à 1 503 €. La moitié des individus a un niveau de vie inférieur à 1 314 € par mois. À titre de comparaison, le montant net mensuel du Smic en 2004 s’établit à 985 € en moyenne sur la base d’un temps plein. Les 10 % des individus les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 753 € par mois. Le niveau du RMI pour une personne seule est assez largement inférieur à ce seuil (418 €). Le minimum vieillesse est de 588 € mensuels pour une personne seule et le montant de minimum vieillesse prévu pour un couple (1 054 €) équivaut à un niveau de vie individuel de 702 €.

La répartition des revenus est inégalitaire : les 20 % des individus aux niveaux de vie les plus faibles détiennent 9,6% de la masse des revenus par équivalent adulte, la moitié des individus les plus modestes 32 %, et les 20% des individus les plus aisés 37 %. L’ampleur des inégalités est en outre un peu sous-évaluée au travers de la source utilisée. Les revenus du patrimoine, dont la détention se concentre chez les ménages les plus aisés, ne sont en effet pris en compte que partiellement dans l’enquête Revenus fiscaux.

Une analyse des évolutions des niveaux de vie moyens selon la position dans l’échelle des revenus met en évidence que la croissance des revenus entre 1996 et 2004 a profité aux niveaux de vie extrêmes et plus particulièrement aux individus les plus modestes.

Les personnes situées au-delà du dernier décile ont connu en effet la troisième évolution la plus forte : le niveau de vie moyen y a augmenté de 13% entre 1996 et 2004. Les plus hauts revenus sont plus sensibles à la conjoncture que ceux des catégories intermédiaires et ont davantage profité de l’embellie économique jusqu’en 2001. Le niveau de vie des plus modestes a notamment bénéficié des revalorisations de prestations sociales (majoration de l’allocation de rentrée scolaire en 1997, de l’allocation de solidarité spécifique en 1998) et des revenus de remplacement (mise en place d’une retraite minimale pour les anciens agriculteurs).

En 2004, le seuil de pauvreté à 60% de la médiane représente en France un niveau de vie individuel de 788 € par mois. Le taux de pauvreté est selon ce seuil de 11,7 % en 2004, ce qui représente environ 6,9 millions de personnes. Au seuil de pauvreté à 50 % soit 657 €, le taux de pauvreté tombe à 6,2 %, ce qui représente 3,7 millions de personnes. Entre les seuils de pauvreté à 50 % et à 60% du niveau de vie médian, l’écart, de 130 € par mois en 2004, indique une forte concentration de la population pauvre à des niveaux de vie proches du seuil de pauvreté à 60 %.

Le taux de pauvreté monétaire au seuil de 60% de la médiane des niveaux de vie est ainsi passé de 13,5% en 1996 à 12,2% en 2002. On peut considérer que la période 2003-2004 correspond à une stabilisation du taux de pauvreté, qui atteint 11,7% en 2004. Au total, le nombre de personnes pauvres a diminué de 761 000 entre 1996 et 2004.

La part des familles nombreuses dans la population pauvre diminue, au profit des personnes seules et des familles monoparentales Les personnes avec ou sans enfant(s) vivant sans conjoint y sont surreprésentées. Elles constituent environ un tiers en 2004 de la population des personnes pauvres au seuil de 60% du niveau de vie médian, alors qu’elles comptent pour un cinquième dans la population totale. De fait, le taux de pauvreté des personnes vivant seules est de 16% environ et celui des familles monoparentales de 22 %.

Une pauvreté plus urbaine

Poursuivant le mouvement déjà engagé, la pauvreté monétaire a continué à se déplacer entre 1996 et 2004, des petites agglomérations vers les grandes villes. Alors qu’en 1996, 30 % des pauvres habitent une commune rurale, ils n’y sont plus que 27 % en 2004, alors que la proportion de population rurale est restée stable à 26 % entre ces deux dates.

Toutes choses égales par ailleurs, les personnes qui cumulent des conditions de vie difficiles et de faibles ressources sont relativement plus nombreuses parmi les personnes seules et les familles monoparentales. Y sont également surreprésentés les étrangers (surtout originaires d’Afrique). Le risque de cumuler pauvretés monétaire et en conditions de vie est plus important pour les sans diplôme que pour les titulaires d’un diplôme supérieur au baccalauréat.

Plus touchés par les deux formes de pauvreté, les agriculteurs et les indépendants se distinguent des autres catégories. Le chômage ou une faible insertion sur le marché du travail accroît aussi le risque de présenter les deux formes de pauvreté.

INSEE Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2006